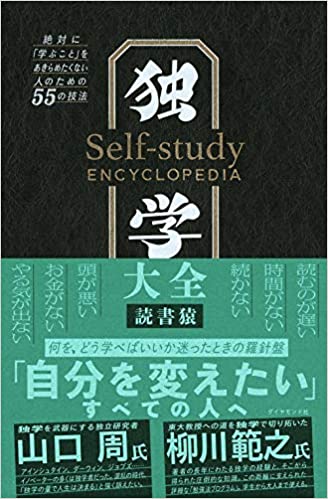

『独学大全──絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法』著者の読書猿さんが、「調べものの師匠」と呼ぶのが、元国会図書館司書の小林昌樹さんだ。同館でレファレンス業務を担当していた小林さんが、そのノウハウをまとめた『調べる技術 国会図書館秘伝のレファレンス・チップス』は、刊行直後から反響を呼び、ネット書店ではしばらく品切れ状態が続いた。今回は全3冊にわたり、調べもののテクニックと図書館の活用術について、両氏が語り合う。(聞き手/書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

図書館司書の技術は「職人技」ではない

――小林さんがこのたび刊行された『調べる技術』(皓星社)には、「国会図書館秘伝のレファレンス・チップス」(※チップスは「ちょっとしたコツ」の意)という副題がついています。そもそも図書館の「レファレンス業務」とは、どういったお仕事なのでしょうか。

小林昌樹(以下、小林):「レファレンス」って、いわば調べ物の「代行業」だと思っている人がとても多いんです。図書館のレファレンスカウンターに行って、司書に「これこれこういう情報が載っている本を探しています」と言うと、親切に探し出してくれる……みたいなイメージですね。

もちろん、それも仕事の一環ではあるのですが、実際にレファレンス担当の司書が何をメインでやっているかというと、利用者が自分で調べものができるような「環境」を整えることです。

例えば、その図書館で、どんなデータベースが引けるべきなのかを考えて契約する。昔なら、30万円もする国史大辞典を買ってくるとかですね。なので、実はレファレンス環境って、図書館ごとにかなり違うんですよ。

レファレンス司書の強みは、そうやって整えたレファレンス・ツール(参考図書)の使いこなし方を熟知していること。ある質問に対して、どのデータベースを引けば答えが見つかりそうなのか、ベテラン司書は瞬時に「当たりをつける」ことができます。

本来は、その「当たりのつけ方」を利用者にもレクチャーして、利用者が自力で調べることができるようにサポートするまでがレファレンス司書の仕事です。実際、アメリカの図書館では、それが常識になっています。

ところが日本では、レファレンスサービスという文化がアメリカから入ってくるときに、レファレンスとは「調べもの代行」であるという誤解が起きてしまいました。

理由のひとつは、国会議員に対してレファレンスサービスを行う部署が国会図書館内に設けられたのですが、議員というのはおそろしく多忙な人々なので、結果的に「代行」にならざるをえなかったからです。これは、現在に至るまでそうです。

その結果、レファレンス司書は職人化し、そのスキルは言語化される機会を失ってしまいました。そうは言っても、もともとは利用者にもシェアされるべきスキルです。そこで、そのノウハウをまとめたのが、この『調べる技術』という本なのです。

読書猿:僕もかねて、図書館司書という人たちは何かすごい秘密を持っているのではないかと思っていました。

きっかけは、学生時代に大学図書館のレファレンスサービスに感動したことです。

大学に入ったころは、周りにいろいろなことに詳しい先輩たちがいて、何を聞いても誰かが答えてくれました。なので、自分で調べず人に聞いて済ませるクセがついてしまったのですが、しばらく経つと、自分の興味の対象が広がってしまったこともあり、周りに聞いても答えが返ってこない。

そこで困って図書館をウロウロしていたのですが、ある日レファレンスカウンターで尋ねてみると、自分では思いもつかなかった資料を紹介してくれる。それに味をしめましたね。

僕の興味は本当にころころ変わるので、毎回質問する分野がバラバラなのですが、そのどれに対しても、100点ではないにしろ70点ぐらいの答えが返ってくる。何かひとつの分野に詳しいというのは理解できるんですが、何を聞いても答えが出せるというのはどういうことなのか。その秘密が知りたくなったのです。

ただこれが、長い間わかりませんでした。司書課程向けの参考書にも目を通したのですが、求めているのはこれじゃない、と。

確かに、役に立つことはたくさん書いてあるんです。調べものに使えるツールや資料についてもそこで知りました。ただ、どんなときにどのツールを使うのか、それをどうやって思いつくのかという、司書の人たちの「頭の中」みたいなものがわからない。

そこで思いついたのが、司書も最初からベテランではないだろうということ。専門職あるところには、なにかマニュアルみたいなものがあるはずです。

最初に見つけたのは、アメリカのボルチモアにある世界的に有名な公立図書館「イノック・プラット図書館」のマニュアルでした。日比谷図書館が昭和30年代に翻訳していたものですが、「毎朝、鉛筆を削る」とか、そんなことから書いてあるんです。

次に見つけたのが、大阪府立図書館のレファレンス司書が使っていた1970年代のマニュアル。バインダー形式で、差し替えて更新できるようになっているのが特徴です。これはとても役に立ちました。

司書にとっては「新聞」がデータベースになっていることも、このマニュアルで知りました。来館者が「どこかで見たんだけど……」と聞いてきたら、当時はだいたい「新聞で見た」ということなんです。なので、書物には載っていないよしなしごとに答えるために、司書の人たちは新聞を隅から隅まで読んでいたんですね。

そういうことがちゃんとマニュアル化されていて、やはり、レファレンスのことは司書に学ぶのが近道だという、自分の仮説は間違っていなかったと思いましたね。

小林さんがこのたび出された『調べる技術』は、当時の僕がまさしく求めていたような本です。司書が何を考えて、どのツールをどんな風に使っているのかというテーマを扱っている。

さらに、小林さんが稀有な存在であるのは、レファレンスのプロフェッショナルであると同時に、歴史の研究家でもあるという点です。この本には、ベテランの実務家が体得してきた現場の暗黙知と、それを一歩引いた目で見た抽象知が同居している。その点がとても面白く、他の本にはない魅力だと思います。

インターネットと図書館は「あわせて」使う

――売れ行きが好調とのことですが、どう分析されていますか。

小林:発売後の予想以上の反響に驚いていますが、私がいま、『調べる技術』を書く意義があるなと思ったのは、「調べる」ニーズが年々、高まっているのを感じるからです。

グーグルが出てくる以前の90年代半ばごろまでは、インターネットなんて役立たないデータしかない「からっぽの洞窟」と呼ばれていました。

それが、2000年代に入るとブログが流行って、いろいろな人がいろいろな情報を載せるようになり、さらにはグーグル自ら「グーグルブックス」という書籍の全文検索システムをつくったりして、どんどん検索環境が充実していきます。

そうした環境がなかったころは、何か知りたいことがあっても、よほど緊急の課題でない限り、みんなハナから諦めて調べようともしなかったわけです。ところが、環境が整うことによって、調べるというニーズが顕在化してきた。

紙の時代の図書館司書のノウハウが、インターネット時代に役に立つのかという疑問もあるかもしれませんが、レファレンスのロジックそのものは、紙、インターネットを問わずに使えるものです。さらに言えば、インターネットと図書館を併せて使うと、片方だけでは絶対に出てこない答えが出てきたりする。

読書猿:僕は以前、「同じテーマをグーグルと図書館で調べる」というお題でブログに記事を書いたことがあるんですよ。

5つくらいのテーマについて、グーグルで調べるチームと図書館で調べるチームに分かれて「対決」するという趣向。この記事は「違うものを比べている」と言って司書の人に叱られたりもしたのですが、一般人の感覚でいえば、やはりネットと図書館って対立関係にありますよね。

そのときのお題のひとつが、「シャーロック・ホームズの時代に、ニューヨークからロンドンまで行くのに旅費はいくらかかったか」というもの。これ、図書館派の人なら「当時の旅行ガイドを見ればいい」というアイデアをパッと思いつくんです。ベデカー(Baedeker)って、イギリス留学中の漱石も使ってた、旅行ガイドの草分けみたいなのがある。

一方で、1880年代の英語の旅行ガイドなんて、そんな本を大抵の日本の図書館は所蔵していない。そこでグーグルブックスの出番なのですが、なんとシャーロック・ホームズの時代の旅行本がスキャンされていたんです。つまり、図書館派の思い付きは日本の図書館では解決できなかったけど、インターネットをプラスすることで解決した。そんなオチの記事でしたね。

小林:その意味でも、いまレファレンスのノウハウを知っておいて損はないと思いますね。

元国立国会図書館司書、『調べる技術』著者

1967年東京生まれ。1992年慶應義塾大学文学部卒業。同年国立国会図書館入館。2005年からレファレンス業務に従事。2021年退官し慶應義塾大学でレファレンスサービス論を講じる傍ら、近代出版研究所を設立して同所長。2022年同研究所から年刊研究誌『近代出版研究』を創刊。専門は図書館史、近代出版史、読書史。

編著に『雑誌新聞発行部数事典: 昭和戦前期』(金沢文圃閣、2011)などがある。『公共図書館の冒険』(みすず書房、2018)では第二章「図書館ではどんな本が読めて、そして読めなかったのか」を担当した。